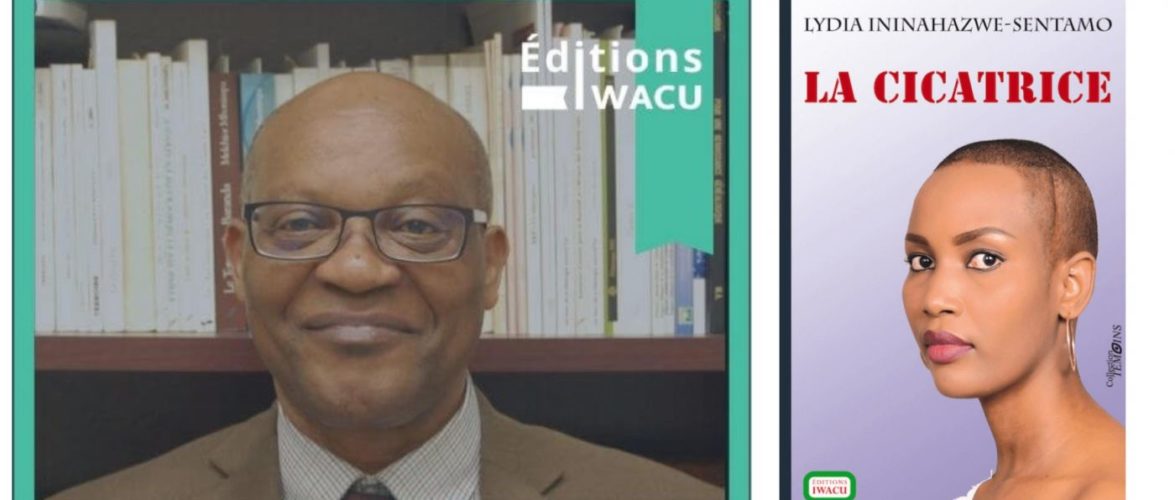

L’universitaire d’origine burundaise a lu et aimé « La cicatrice ». Il nous partage sa note de lecture. Pour lui, ce livre nous démontre que « la méchanceté n’a pas d’ethnie. Que nous sommes tous capables du pire, et heureusement aussi, du meilleur »! Le livre est désormais disponible à la vente à Bujumbura chez (Iwacu).

Je savais que quand vous recevez, en service de presse, un exemplaire gratuit d’un livre qui vient de paraître, les bonnes manières exigent que vous en fassiez une courte recension ou un compte-rendu plus étoffé. Pourtant, quand j’ai reçu le livre de Lydia Ininahazwe-Sentamo, La cicatrice, publié aux Éditions Iwacu, je l’ai lu d’une seule traite, mais après, je ne me suis pas résolu à rédiger un commentaire parce que je n’étais pas certain de trouver le ton juste dans ma réaction. J’ai temporisé, et quand j’ai compris que je ne pourrais pas remettre indéfiniment à plus tard cette prise de parole, j’ai pensé à un grand cinéaste qui, à son corps défendant, a réalisé deux films marquants de l’après-guerre.

Nuit et brouillard, c’est le titre d’un documentaire réalisé par Alain Resnais à l’initiative de l’historien Henri Michel. Le film est sorti en 1956, une décennie après la Seconde Guerre Mondiale. Le titre du film est une traduction de l’allemand, Nacht und Nebel, nom de code du décret du 7 décembre 1941, signé par le maréchal Keitel et ordonnant que les juifs et les ennemis ou opposants du Troisième Reich dans tous les pays occupés soient déportés vers des camps d’extermination. L’expression signifie qu’il fallait jeter dans l’oubli le sort de ces déportés. Quand on lui a proposé de réaliser ce documentaire, Alain Resnais a d’abord refusé de travailler sur un tel sujet : « Quand on n’a pas été déporté, quand on n’a pas vu ces camps, on n’a pas le droit d’en parler. »

Et quand, peu après, on lui a soumis l’idée d’un autre film, et cette fois sur Hiroshima, Resnais a de nouveau hésité et résisté. Pas seulement parce qu’il n’avait pas été victime de la catastrophe d’Hiroshima et que les Japonais avaient déjà traité du sujet mieux qu’il n’aurait pu le faire, mais aussi pour ne pas se mettre à dos tous ceux qui pensaient qu’il ne fallait pas blesser ou fâcher les alliés américains qui avaient sauvé la peau aux Français deux fois en un seul demi-siècle. Comme pour lui donner raison, le premier scénario fut un échec, mais la romancière Marguerite Duras releva le défi en proposant un autre scénario qui permit à Resnais de produire Hiroshima mon amour en 1959 : une histoire d’amour et de mort dont les protagonistes ne sont pas des héros et ne participent pas à l’action. Ils ne sont que des spectateurs hantés par l’angoisse nucléaire. Mais quel lien peut-on établir entre l’histoire compliquée de ces deux films et le témoignage de Lydia? J’y viens! Et il n’y a pas qu’un seul lien, j’en vois au moins trois.

D’abord, comme j’y ai déjà fait allusion, après avoir lu le témoignage de ma compatriote, j’ai eu le même type d’hésitation ou d’embarras qu’Alain Resnais. L’histoire est d’une tristesse qui rend muet. Et je me suis demandé si je pouvais y ajouter des commentaires sans tomber dans le délire de la prétention et sans me rendre coupable d’imposture? Je me suis retrouvé exactement dans la situation du cinéaste qui trouvait qu’il n’avait pas le droit d’aborder la Shoa ou Hiroshima sans en avoir été victime. Moi non plus, je n’étais pas au Burundi en octobre 1993! Bien sûr, je pourrais dire que j’étais là vingt ans plus tôt en 1972, que les grandes stations du long chemin de croix de mon peuple se ressemblent et que cela pourrait me donner le droit de pontifier sur 1993. Mais laissons pour le moment cette question en suspens et nous y reviendrons plus loin.

Un pavé dans la mare de la pensée paresseuse et simpliste

La deuxième passerelle qu’on pourrait établir entre les films de Resnais et le livre de Lydia est celle-ci : l’horreur n’a ni camp ni parti. Malgré ses réticences Alain Resnais a senti que le devoir de mémoire l’obligeait à réaliser un film sur la terreur des camps nazis, et juste après, malgré sa peur, il a dû se résoudre à réaliser aussi un film sur Hiroshima et la terreur nucléaire, pour rétablir l’équilibre. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il n’y a pas eu d’un côté le camp des salauds, et de l’autre le camp des saints. Personne ne dira à Lydia qu’elle n’a pas le droit de parler de l’horreur de 1993. Elle n’en a pas été une simple spectatrice, elle l’a subie dans sa chair qui en porte un stigmate indélébile : la cicatrice géante au-dessus de l’oreille! Et que nous dit son témoignage? Que la méchanceté n’a pas d’ethnie. Que nous sommes tous capables du pire, et heureusement aussi, du meilleur! Ainsi, dès l’entrée on peut constater que l’auteure dresse une longue liste des « anges aux visages humains » qui ont porté secours aux rescapés ou au « petit reste » de sa famille, car, même en plein déchaînement de la barbarie, l’ubuntu n’a jamais été complètement anéantie et, de nouveau, aucun camp, aucun parti n’a le monopole de la bonté et de la décence. Le témoignage de Lydia est un pavé dans la mare de la pensée paresseuse et simpliste qui situe la vertu et les victimes dans un groupe et localise le mal et les bourreaux dans l’autre groupe. Selon moi, le plus grand mérite de ce livre est qu’on ne peut pas le détourner ou l’instrumentaliser en le brandissant comme preuve pour condamner tel camp et absoudre tel autre : il renvoie dos à dos les défenseurs acharnés des identités meurtrières ou les promoteurs de la mémoire sélective et falsificatrice de l’histoire.

Le troisième lien entre les deux contextes (la Seconde Guerre Mondiale et le désastre de 1993 au Burundi) est l’incontournable devoir de mémoire, mais j’insiste : une mémoire honnête et sérieuse, sans discrimination! Alain Resnais n’a pas pu se défiler : il fallait qu’il réalise un film sur la Shoa, puis un autre sur Hiroshima. Il fallait les deux, et dans chaque cas, la tentation de renoncer ne pouvait s’appuyer que sur les sophismes de la lâcheté. On ne peut pas dire qu’on n’a pas le droit de parler des camps d’extermination ni d’Hiroshima et Nagasaki ni d’octobre 1993 au Burundi parce qu’on n’y était pas à l’heure du désastre. L’argument est misérable. Il ne tient pas la route dans la mesure où, plus que jamais auparavant, nous sommes contemporains de tout ce qui se passe partout dans le monde, jusque dans les coins les plus reculés. C’est ce que souligne le philosophe Sloterdijk quand il dit que la modernité est le renoncement à la possibilité d’avoir un alibi :

Si l’on demande à un contemporain : « Où étais-tu à l’heure du crime? », la réponse est : « J’étais sur le lieu du crime… Je suis à temps, dans le temps du crime, parfois sur les lieux, pas toujours, mais presque, mais toujours dans le même temps : je vois tout, j’ai tout vu… Je ne peux le nier. Je ne le nierai pas au jugement dernier. J’ai vu cela. En même temps que nous tous…[1]

En ce sens, j’étais donc au Burundi en octobre en 1993. J’ai tout entendu à la radio, j’ai tout vu à la télévision. J’étais là, à l’heure mondiale. J’ai assisté à l’orgie sanglante qui n’épargnait même pas les enfants comme les deux frères de Lydia. J’ai vu cette fillette errer dans tous les pays voisins de celui qui l’a vu naître mais qui était devenu pour elle comme une matrice toxique. Je l’ai vue se faire stigmatiser au Zaïre et en Tanzanie, je l’ai vue au Rwanda manger des bouts d’os de chèvre destinés aux chiens… Je n’ai pas d’alibi et je ne le nierai pas au jugement dernier.

Que conclure? On ne peut pas lire ce livre du bout des yeux. On s’y embarque sans ambages, j’allais dire, sans espoir de retour! Ne l’ouvrez pas pour y chercher des arguments en faveur de la mémoire sélective car vous serez déçu. Par contre, si vous admettez la complexité du contexte burundais qui interdit les portraits du pays en noir et blanc, si vous êtes disposé à jeter à la rivière le ressentiment et la soif de vengeance pour recourir au carburant non polluant de l’espérance, dans ce cas, lisez ce livre comme on monte au front qui transformera les murs qui nous séparent en des ponts qui nous unissent.

* Melchior MBONIMPA est né en 1955 au Burundi, Etudes supérieures de philosophie et de théologie à Kinshasa, Rome et Montréal. Etabli au Canada, il enseigne actuellement à l’Université de Sudbury. Il est auteur de plusieurs livres.

Par Melchior Mbonimpa*

[1] SLOTERDIJK, Peter, cité par Catherine Mavrikakis, in Condamner à mort. Les meurtres et la loi à l’écran, Presses de l’Université de Montréal, 2005, p.25-26.